L'abbaye Notre-Dame de Ganagobie est un ancien prieuré situé à Ganagobie, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Depuis 1992, les murs du Prieuré de Ganagobie ont été redressés et les bénédictins de Hautecombe y sont venus mener la vie monastique dans l'esprit de saint Benoît et de Dom Guéranger.

Pour les moines clunisiens, prier et travailler la terre, la pierre, le vitrail, la peinture ou l'enluminure, équivalaient à transfigurer le monde, à le rendre plus à la ressemblance de Dieu, à le rapprocher de Dieu, à le réconcilier avec Lui.

Le monastère de Ganagobie composé, du Nord au Sud, de bâtiments d'époque romane, de quelques vestiges du XVI° siècle, de communs établis aux XVII° et XVIII° siècles et enfin de constructions contemporaines rendues nécessaires par l'installation toute récente d'une importante communauté bénédictine, est assis à proximité de la bordure orientale du plateau, dans une position exceptionnelle, dominant la Durance, à faible distance d'une haute falaise.

Les constructions médiévales — église au Nord, contre laquelle s'appuient, selon un plan classique, le cloître et les bâtiments conventuels au Sud — sont resserrées en un quadrilatère (41,00 x 44,50 mètres) aux murs épais et aux ouvertures rares : une sorte de forteresse conçue pour faire face aux rigueurs du climat (hivers souvent rudes, étés chauds), aux attaques des hommes et surtout des animaux sauvages.

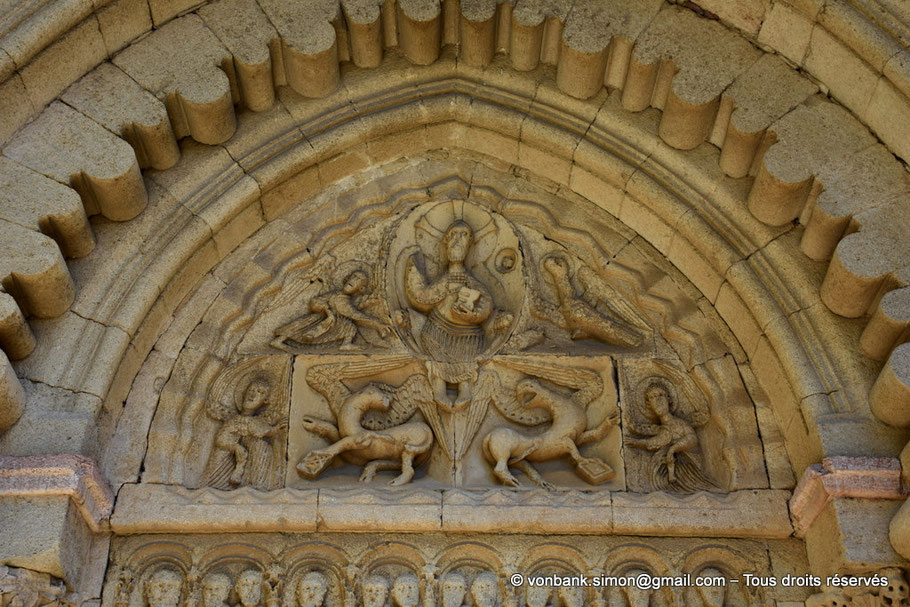

Le portail de l'église

La partie extérieure la plus spectaculaire de l'église est la façade occidentale, dans laquelle s'ouvre, sous un oculus de grand diamètre dont le remplage d'origine a disparu, un portail

monumental relativement profond, établi dans l'épaisseur même du mur-pignon.

Bien qu'ayant subi d'importantes restaurations, soit au XVI° siècle, soit, plus vraisemblablement, au XVII° siècle, on en devine, non sans difficulté, la structure originelle : il est formé d'une archivolte de cinq voussures en arc brisé, retombant, semble-t-il, à l' origine, sur cinq colonnettes de chaque côté, dont trois seulement sont conservées dans l'état actuel : les deux voussures intermédiaires et les quatre colonnettes qui les portaient ont été en effet remplacées, au début des temps modernes, par un décor de festons. Ces colonnettes prennent appui, de chaque côté, sur un bahut constitué de cinq socles moulurés, en retrait le, uns par rapport aux autres. Les colonnettes conservées ont des fûts unis ou cannelés (en zigzag ou en spirales et des chapiteaux corinthiens à feuilles d'acanthe : l’un (à gauche) présente en outre un masque d'homme barbu ; l'autre (à droite) des masques grimaçants, diablotins qui paraissent surgir de la pierre.

Le linteau, monolithe, présente, en bas-relief, sous huit petites arcatures, les douze apôtres, aux visages réalistes, isolés ou groupés deux par deux dans une pose hiératique et frontale : on identifiera sans peine saint Pierre, sur la droite, avec ses clefs, dont on rappellera ici qu'il était aussi le patron de Cluny. Quant au décor de festons, si fortement associé aujourd'hui à l'image de Ganagobie, il paraît avoir été introduit en deux étapes : dès la création romane du portail, le bas du linteau devait être ainsi découpé (comme le montre l'adaptation des pieds des apôtres et du décor d'arcatures au rythme des lobes), et peut-être aussi les deux piédroits. Au XVII° siècle, lors d'une réfection générale du portail, ce thème des festons aurait été étendu aux voussures 2 et 4, mais un remontage malencontreux des piédroits aurait coupé les pieds des apôtres des deux extrémités du linteau.

Le tympan, de forme quasi triangulaire, représente le Christ, dont la tête vénérable se détache, dans l'attitude d'immobile majesté, sur le nimbe cruciforme : son regard est fixe et de son visage rayonne noblesse et sérénité ; il bénit de la main droite et tient de la gauche le Livre sacré (comme les apôtres du linteau). Suivant la tradition biblique, le Christ est flanqué des symboles des évangélistes, qui entourent et acclament le Seigneur : en haut, à gauche, l'Homme, le plus sage (saint Matthieu) ; à droite, l'Aigle, le plus agile (saint Jean) ; en bas à gauche, le Taureau, le plus fort (saint Luc), et à droite, le Lion, le plus noble de la création (saint Marc). De part et d'autre, deux anges, aux ailes tourbillonnantes, acclament le Christ.

L'intérieur de l'église

L'église (37 mètres de long dans l'œuvre) comporte une nef de trois travées (21,70 mètres de long, 7,30 mètres de large et 12,40 mètres de haut), prolongée par un double et ample transept (17,40

mètres de large et 11,50 mètres de profondeur) ouvrant sur un chœur à trois absides (profondeur de l'abside centrale : 3,40 mètres).

Le chœur, détruit pendant la Révolution jusqu'à 2 ou 3 mètres au-dessus du sol et reconstruit ces dernières années conformément à l'élévation primitive et en remployant le plus possible de matériaux anciens, comporte une abside ornée d'une arcature décorative, flanquée de deux absidioles, toutes de plan semi-circulaire à l'intérieur et voûtées en cul-de-four.

Le sanctuaire est précédé d'un double transept, où se rassemblaient les moines ; ses parties hautes ont été récemment restituées. Le transept oriental était sans doute couvert en son centre, en avant de l'abside principale, d'une coupole (remplacée aujourd'hui par une voûte de béton en arc de cloître), elle-même surmontée, d'un clocher dont subsistent quelques vestiges ; le transept occidental, plus étroit que le précédent, est, dans sa partie centrale, couvert d'une voûte en berceau brisé qui prolonge en quelque sorte le berceau de la nef.

La nef formée de trois travées, au sol de terre battue à l'origine, est couverte par un berceau brisé (voûte en partie reconstruite à la fin du XVI° ou au XVII° siècle), prenant appui latéralement sur de grands arcs de décharge et maintenu par des doubleaux reposant sur de hauts pilastres rectangulaires.

L'accès dans la nef depuis l'extérieur du monastère se fait par le portail monumental qui s'ouvre dans la façade occidentale ; depuis le cloître, par deux portes ménagées dans le mur méridional de l'église, au niveau de la première et de la troisième travée.

Pavements de mosaïques (1125)

Le sol du sanctuaire était recouvert d'un somptueux pavement de mosaïque qui, par son étendue (72 m²) et sa richesse iconographique, est unique en France. Restauré ces dernières années, il est désormais visible et constitue à n'en pas douter un des attraits majeurs de Ganagobie.

Se développant sur le sol des trois absides et des 4/5e du transept oriental, comme un tapis aux couleurs éclatantes (couleurs dominantes : blanc, rouge et noir), ce pavement présente un décor somptueux et très diversifié, où, à côté de preux et saints chevaliers combattant des monstres maléfiques, des animaux fabuleux, des êtres composites, essentiellement irréels, mais exubérants de vie, se mêlent aux figurations géométriques, dans des compositions dissymétriques mais toujours soigneusement équilibrées, sans doute imitées de tissus orientaux.

Bras gauche du transept et absidiole Nord

Absidiole Nord, vue générale du combat

Cette partie consacrée à la réalité du Mal s’inaugure par une série de luttes entre le cavalier (et son cheval) poursuivant une chimère. La chimère, animal tricéphale bien particulier a de quoi séduire. Le Moyen Âge en fait un être composite muni de deux pattes (au lieu de quatre). De plus, des ailes lui ont été attribuées, ce qui n’existe pas chez la chimère antique. L’art médiéval l’a transformée et s’en est servi pour en faire un dragon, figure du diable.

Chimère

Si le choix de la chimère s’est imposé pour le concepteur de la mosaïque, c’est parce qu’elle concentre en elle-même toutes les potentialités agressives de l’animal : la tête de lion en avant évoque le mal qui déchire par les dents ; la tête de chèvre au milieu du corps, c’est le mal qui transperce par les cornes ; la tête de serpent qui termine la queue, le mal qui empoisonne par le venin (curieusement des oreilles lui sont adjointes).

Transept Nord, tapis des douze animaux affrontés

Le grand panneau d’animaux présente douze corps d’animaux selon un agencement très original qui surprend dans une mosaïque du XII° siècle. Les animaux ne sont plus enserrés dans des cadres ou

médaillons, ce qui est le plus fréquent, mais librement alignés sur trois registres successifs. Dans un ordre déconcertant mais non pas incohérent, ces créatures surprenantes veulent évoquer

trois catégories de l’expression du mal. Au milieu tout d’abord, des lions affrontés, mis en valeur sur fond rouge, symbolisent le mal dans sa plus forte expression : l’affrontement,

l’opposition, la division.

Du point de vue du style, ils se rattachent à l’art perse sassanide (VI° siècle). Des dalles sculptées sassanides représentent des lions identiques à ceux de Ganagobie au musée de Konya (Turquie). Au-dessus ensuite, le registre montre quatre oiseaux en pleine course (ailes déployées, pattes avant droites levées). Ils se dirigent vers le Nord (évocateur du mal). Ils traduisent la passion, l’obstination, l’intempérance. En bas enfin, un oiseau est tourné vers le Nord, deux autres vers le Sud et un aigle vu de face. Tous ont des pattes sur le même plan, fixés au sol. Ils sont immobiles. L’artiste a voulu montrer la peur qui paralyse, l’hésitation, la confusion.

Aigle cyclope

Il serait sans doute fastidieux de vouloir décrire en détail chaque animal représenté dans ce panneau. Mais de ces douze corps d’animaux, nous retiendrons surtout l’aigle, tant il frappe par sa morphologie surprenante. Vu de face, aux ailes déployées, un seul œil et deux becs, il retient l’attention. On connaît l’aigle à deux têtes (aigle germanique et aigle hittite) mais aussi l’aigle à trois têtes d’un chapiteau de l’abbaye de Cluny.

La symbolique romane a fait de l’aigle (aquila en latin) le symbole du vent du Nord, l’aquilon. Ainsi, devient-il l’oiseau emblématique de cette partie Nord.

Abside centrale

L'inscription de l'abside centrale — qui nomme tout à la fois le prieur qui avait commandé cette œuvre, Bertrand, et le moine qui dirigeait les travaux, au nom de la communauté locale, Pierre Trutbert —, étudiée à la lumière d'un certain nombre de documents écrits, permet en outre aujourd'hui de dater avec certitude ce pavement vers 1125 ; or il s'agit là d'un jalon chronologique essentiel pour l'étude de l'architecture romane provençale, en ce sens qu'il date des années immédiatement antérieures la totalité du chœur et des transepts de la priorale de Ganagobie.

À la périphérie de l’abside est écrit :

ME PRIOR ET FIERI BERTRANNE JUBES ET HABERI ET PETRUS URGEBAT TRUTBERTI MEQ. REGEBAT

« Prieur Bertrand, tu as ordonné que l'on me fasse ; Pierre Trutbert pressait et dirigeait mon exécution »

Bras droit du transept et absidiole Sud

Absidiole Sud

Deux médaillons encadrent un tableau central.

Au centre du tableau central, un animal vu de face, à tête carrée et oreilles pointues, juché sur ses quatre pattes rapprochées, avale dans sa gueule sa double queue.

Le médaillon de gauche est occupé par une harpie ou sirène-oiseau. Entre ses pattes à sabots fendus, se dresse un serpent à tête de cygne.

Le médaillon de droite montre un cerf à la ramure imposante, le cou transpercé d’une flèche et continuant d’avancer. A gauche un griffon élancé. A droite, un petit cervidé est happé par sa

mère.

Transept Sud : Médaillons

Quatre médaillons de formes circulaires occupés par des animaux.

De haut en bas et de gauche à droite, on distingue : un griffon ailé à corps de lion et tête de volatile se mordant l’aile. Un éléphant portant une construction, un monstre à corps de félin et

tête carrée. Un volatile pourvu de deux têtes à long col happant chacune dans son bec ou sa gueule une patte griffue.

Transept Sud : Croix de Saint-André

Quatre grandes palmes de feuillages enroulés sont situés entre une imposante croix de Saint-André.

A gauche et à droite, deux bordures formées de tresses, et servant de bandes de raccord, encadrent la croix.

Ce motif d’origine orientale fréquent dans l’iconographie romane représente la Croix du Christ, qui doit être tracée sur le sol du sanctuaire lors de sa consécration.

Transept Sud : Le Cavalier

La scène de combat de ce dernier cavalier répond au cavalier de l’abside Nord. Le cavalier (à la fois Saint Georges et l'archange Saint Michel) terrasse le dragon.

Solidement dressé sur son cheval, corps et tête de face, il tient dans sa main droite une lance transperçant la gueule ouverte du dragon. Le cheval blanc est ramassé sur lui-même. La patte avant gauche levée. La tête pointe le sol. Sous ses sabots, un être monstrueux se déroule comme un serpent.

Les vitraux

Depuis les destructions de la Révolution, l'église n'avait plus de vitraux, mais de simples vitres translucides qui laissaient passer la lumière du jour. Nous savons, par l'existence de petits

fragments recueillis durant les fouilles archéologiques réalisées durant les travaux sur l'église dans les années soixante, qu'il y avait eu autrefois des vitraux très colorés.

De nombreux projets ont vu le jour depuis quarante ans, mais le choix de la Communauté, entériné par la Direction des Affaires Culturelles, s'est finalement arrêté sur celui du Père Kim

En Joong, réalisé dans les Ateliers Loire, aux portes de Chartres. L'inauguration en fut faite le 22 avril 2006.

Père Kim En Joong

Né en 1940 à Booyo en Corée du Sud, le Père Kim En Joong est moine dominicain. Après des études à l'école des Beaux-Arts de Séoul. il découvre le catholicisme en 1965. Baptisé en 1967, il s'installe en Europe en 1969 et est ordonné prêtre en 1974. Aujourd'hui, il est un artiste reconnu dans le monde entier et expose dans les plus grandes galeries.

Le cloître

Situé au Sud de la nef de l'église, contre laquelle il s'appuie et dont il masque partiellement les deux portes méridionales, le cloître roman d'âge classique, constitué par le doublage des murs

du cloître du XI° siècle, est une construction basse, ramassée, massive et somme toute d'une grande austérité. Il a la forme d'un quadrilatère irrégulier, proche néanmoins du carré, comportant

autour d'une petite cour à ciel ouvert (environ 10,35 x 11,20 mètres) — véritable puits de lumière — quatre galeries (2,80 mètres de largeur) couvertes d'une voûte en berceau rampant (4,42 mètres

de hauteur maximum) ; la galerie Nord fut la première construite comme le montrent les raccords avec les galeries Est et Ouest. La partie Sud-Est du monument, en partie écroulée au XIX° siècle —

on conserve des dessins et des photographies la montrant dans cet état —, a fait l'objet de restaurations à l'extrême fin du siècle. Il était à l'origine couvert de lauses. Comme dans d'autres

cloîtres provençaux (Mont-Majour, Saint-Rémy, Frigolet, Aiguebelle), les galeries s'ouvrent

sur le préau par huit grands arcs de décharge surbaissés ; chacun de ces arcs encadre deux baies géminées en plein cintre, prenant appui sur des colonnettes jumelées reposant sur un mur bahut

large et massif. La décoration de ce cloître montagnard est sobre. Les colonnettes géminées sont couronnées de chapiteaux doubles, couverts de feuilles stylisées ; l'unique chapiteau à sujet

animé (pilier Sud-Ouest) présente deux têtes humaines grimaçantes réunies par un rinceau de feuillage. Dans l'angle Sud-Ouest du cloître, face à l'entrée primitive des moines, un personnage en

pose hiératique, sans attribut particulier, le visage grave, se détache en faible relief sur le fût d'une colonne engagée trapue, que surmonte un chapiteau corinthien : on a voulu y voir

quelquefois saint Maïeul, considéré, non sans raisons, comme un bienfaiteur de Ganagobie, mais il n'est pas exclu que ce puisse être l'évêque de Sisteron Jean III, contemporain

de Maïeul et fondateur du monastère, où il se fit inhumer, ou l'apôtre Pierre, patron de Cluny ou plus simplement un moine accueillant ses frères. Dans le même angle du cloître, le plus soigné,

les consoles où s'amortissent les arcs qui portent la voûte sont décorées avec soin ; deux présentent un décor végétal et deux autres des têtes animales en ronde bosse : une tête de loup

réaliste, les yeux fulgurants, la gueule entrouverte laissant voir des dents menaçantes, et en face une tête de taureau tirant la langue. Contraste du clair et de l'obscur, ce petit cloître, avec

ses murs puissants et son décor rustique, caractéristique de la fin du XII° siècle et des toutes premières années du XIII° siècle, est un lieu où, plus qu'ailleurs, on mesure la valeur du

silence.

Sculpture de la Vierge

Une sculpture en bois de la Vierge Marie en majesté, avec son Fils l'Enfant Jésus (XIII°-XIV° siècle), rappelle sa place prééminente dans l'Eglise, et tout particulière-ment au monastère

de Ganagobie, consacré à Notre-Dame de l'Assomption.

Assise sur une cathèdre, l’enfant sur son genou gauche, elle tient de sa main droite un sceptre terminé par une fleur de Lys. Ses mains semblent très longues. Pas de trace de la polychromie

d’origine.

Sources

Textes :

Abbaye Notre-Dame de Ganagobie, abbaye-ganagobie.com

Ganagobie et ses mosaïques du XIIe siècle, archives04.fr

L'Abbaye de Ganagobie, lieuxsacres.canalblog.com

Texte/Plan :

Ganagobie, mille ans d'un monastère en Provence, Les Alpes de Lumière, n° 120-121, 1996

Photos numériques : 2024

![[NU928-2024-7304] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - L'église : La nef puis l'abside centrale (partie centrale du chœur)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i81d66ed2dde08bc0/version/1743407370/image.jpg)

![[NU928-2024-7305] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - L'église : Les stalles des moines installées dans les transepts - Abside centrale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i582618ff1da722d1/version/1743407370/image.jpg)

![[NU928-2024-7308] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - L'église : Les stalles des moines installées dans les transepts - Abside centrale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i7f701eab46f6e9aa/version/1743407370/image.jpg)

![[NU928-2024-7309] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - L'église : Voûtes en cul-de-four de l'abside centrale](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/iec9589e2b1344be8/version/1743407370/image.jpg)

![[NU928-2024-7313] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Vue générale du combat (Absidiole Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/id8ece8b5f1d50b4b/version/1743405710/image.jpg)

![[NU928-2024-7311] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Tapis des douze animaux affrontés (Transept Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i6f7ec7f886876c14/version/1743405710/image.jpg)

![[NU928-2024-7336] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Détail du tapis des douze animaux affrontés (Transept Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/ide65d0efe885d8b9/version/1743405710/image.jpg)

![[NU928-2024-7321] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Détail du tapis des douze animaux affrontés (Transept Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i722eaeacf179c49f/version/1743405710/image.jpg)

![[NU928-2024-7322] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Détail du tapis des douze animaux affrontés (Transept Nord)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/iaf962e8a5b8b05c4/version/1743405710/image.jpg)

![[NU928-2024-7310] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Rinceau ornementé encadrant une série de médaillons contenant des fleurs stylisées, avec des marguerites (Panneau gauche de la partie centrale du Transept)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/iddefd0c28cd8a63e/version/1743405710/image.jpg)

![[NU928-2024-7314] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur - Abside centrale : Partie gauche du pavement (1125)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i55dc3f467ddf42f2/version/1743405770/image.jpg)

![[NU928-2024-7315] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur - Abside centrale : Partie droite du pavement (1125)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i5e791b5ee954ba86/version/1743405770/image.jpg)

![[NU928-2024-7345] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Harpie (située à gauche de l'autel - Absidiole Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i42b3b8867a658e87/version/1743405908/image.jpg)

![[NU928-2024-7319] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Harpie, Gorgone et cerf (situés devant l'autel - Absidiole Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i1d5c01131f1e8637/version/1743405908/image.jpg)

![[NU928-2024-7346] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Cerf (situé à droite de l'autel - Absidiole Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i60c5a93d7d2ffb93/version/1743405908/image.jpg)

![[NU928-2024-7337] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Détail de la frise (Tapis des douze animaux affrontés (Transept Nord))](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i00105795e9e9d6fa/version/1743409858/image.jpg)

![[NU928-2024-7338] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Détail de la frise (Panneau gauche de la partie centrale du Transept)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i2f2576bdbb9475e1/version/1743409858/image.jpg)

![[NU928-2024-7341] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Frise séparant le panneau aux quatre médaillons de celui de la croix de saint André (Transept Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i306b71610571b558/version/1743409858/image.jpg)

![[NU928-2024-7344] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame - Mosaïque du chœur : Gorgone (située au pied et devant l'autel - Absidiole Sud)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i626d43693bb9d1e4/version/1743409858/image.jpg)

![[NU928-2024-7324] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Vitrail (XXI° - Père Kim En Joong)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=512x2048:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i4f3e8218362a1f13/version/1743407437/image.jpg)

![[NU928-2024-7325] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Vitrail (XXI° - Père Kim En Joong)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=512x2048:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i1928386badb0884c/version/1743407437/image.jpg)

![[NU928-2024-7331] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Vitrail (XXI° - Père Kim En Joong)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=512x2048:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i0a83ddc9c165a605/version/1743407437/image.jpg)

![[NU928-2024-7332] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Tribune de l'orgue (vue depuis le chœur)](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=512x2048:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/iebfde1c64fe89a31/version/1743408177/image.jpg)

![[NU928-2024-7296] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Forêt avoisinante](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i40642c05552e33c3/version/1743406569/image.jpg)

![[NU928-2024-7297] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Forêt avoisinante](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i405d75d9ca0b0c83/version/1743406569/image.jpg)

![[NU928-2024-7298] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Parvis occidental de l'église](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i4ea64b75394e279f/version/1743406569/image.jpg)

![[NU928-2024-7355] 04 - Ganagobie - Monastère Notre-Dame : Parvis occidental de l'église](https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=1920x400:format=jpg/path/sea01886a183f012c/image/i07c8e3fa62a29aa8/version/1743406570/image.jpg)